La Città metropolitana di Sassari è l’ente che organizza l’estremo nord‑ovest della Sardegna: nasce come progetto di area vasta per coordinare servizi, infrastrutture e programmazione territoriale dei 66 comuni del vecchio ambito provinciale; l’iter ha previsto uno statuto, una fase di avvio con trasferimento di beni e competenze, la costruzione di un portale istituzionale e, infine, le elezioni del Consiglio metropolitano che hanno dato forma politica all’ente. L’obiettivo dichiarato è mettere in rete coste, pianure e territori interni per progettare interventi su scala reale, attrarre finanziamenti e rendere omogenei servizi prima frammentati tra decine di amministrazioni comunali.

Come si è formato l’ente: dal quadro normativo alla macchina amministrativa

La Città metropolitana di Sassari è prevista dalla legge regionale che ha ridefinito l’assetto territoriale della Sardegna; formalmente istituita con la legge regionale del 2021, l’ente è diventato operativo con l’avvio delle strutture nel 2025. La transizione non si è limitata a cambiare un nome: ha richiesto inventario e trasferimento di beni, la ridefinizione delle competenze su viabilità, edilizia scolastica, patrimonio e progettazione sovracomunale, la costruzione di una struttura amministrativa capace di gestire gare, bandi e piani di intervento su scala metropolitana e la realizzazione di un nuovo portale istituzionale per concentrare servizi e modulistica. Nel periodo transitorio sono state affinate procedure per l’albo pretorio, la trasparenza e l’organizzazione degli uffici, mentre l’ente ha avviato progetti transfrontalieri e iniziative di Open Innovation per industrie culturali e creative, segnando la volontà di non limitarsi a gestire ma anche a progettare sviluppo regionale.

Panoramica del progetto: strumenti e priorità operative

Il progetto custodisce tre linee operative principali: coordinamento infrastrutturale per garantire manutenzioni e collegamenti tra costa e interno, pianificazione territoriale per salvaguardare aree naturali e sviluppare agricoltura e filiere locali, e promozione turistica ed economica per valorizzare le eccellenze locali e intercettare fondi europei. Per tradurre queste intenzioni in pratica l’ente ha predisposto uffici specializzati per appalti, patrimonio, protezione civile e servizi, un portale per bandi e avvisi e la messa a sistema delle sedi operative nella città capoluogo. Le priorità iniziali incluse nel piano operativo comprendono la manutenzione delle reti viarie critiche, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la predisposizione di progetti integrati per turismo e ambiente, tutti finanziabili anche con programmi regionali e PNRR se ben confezionati e candidati.

Geografia e composizione territoriale: chi partecipa alla Città metropolitana

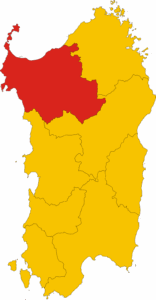

La Città metropolitana si estende per circa 4.285,48 chilometri quadrati e raggruppa 66 comuni che occupano l’area nord‑occidentale dell’isola, affacciandosi a ovest e a nord sul Mar di Sardegna e confinando a est con la neo‑provincia della Gallura Nord‑Est e a sud con Nuoro e Oristano. Il capoluogo è Sassari, cui si affiancano centri costieri e interni di rilievo come Alghero, Porto Torres, Ozieri, Sorso, Sennori, Stintino, Castelsardo, Valledoria, Uri, Pattada e numerosi altri borghi e comunità rurali che danno al territorio una forte connotazione policentrica. Il paesaggio passa rapidamente dalla fascia litoranea con dune, scogliere e stagni costieri a pianure come la Nurra, a rilievi e altopiani del Logudoro e del Goceano; la presenza di vette locali come Monte Rasu e Monte Lerno e la linea tettonica Posada‑Asinara spiegano la variegata morfologia del territorio e la presenza di microclimi che incidono sulle vocazioni agricole e insediative dei diversi comuni.

La Città metropolitana si estende per circa 4.285,48 chilometri quadrati e raggruppa 66 comuni che occupano l’area nord‑occidentale dell’isola, affacciandosi a ovest e a nord sul Mar di Sardegna e confinando a est con la neo‑provincia della Gallura Nord‑Est e a sud con Nuoro e Oristano. Il capoluogo è Sassari, cui si affiancano centri costieri e interni di rilievo come Alghero, Porto Torres, Ozieri, Sorso, Sennori, Stintino, Castelsardo, Valledoria, Uri, Pattada e numerosi altri borghi e comunità rurali che danno al territorio una forte connotazione policentrica. Il paesaggio passa rapidamente dalla fascia litoranea con dune, scogliere e stagni costieri a pianure come la Nurra, a rilievi e altopiani del Logudoro e del Goceano; la presenza di vette locali come Monte Rasu e Monte Lerno e la linea tettonica Posada‑Asinara spiegano la variegata morfologia del territorio e la presenza di microclimi che incidono sulle vocazioni agricole e insediative dei diversi comuni.

Economia distinta per zone: dove si produce e come si vive

L’economia della Città metropolitana è zonale per vocazione e per insediamenti. L’area costiera concentra portualità, pesca, logistica e attività industriali: Porto Torres è il polo portuale e industriale più significativo, Alghero sviluppa un’economia legata al turismo, alla cantieristica e ai servizi di una città turistica, mentre Stintino e Castelsardo vivono di turismo balneare e attività legate al mare. La grande pianura della Nurra, frutto di bonifiche e depositi alluvionali, è oggi cuore agricolo e produttivo, con colture irrigue e insediamenti industriali e artigianali che costituiscono l’ossatura produttiva della fascia litoranea. L’interno, composto da Logudoro, Goceano e borghi come Ozieri, Bono e Pattada, mantiene economie tradizionali basate su olivicoltura, viticoltura, pastorizia e piccola industria artigianale; qui le filiere corte, i prodotti tipici e l’artigianato sono risorse per economie resilienti e per un’agenda di sviluppo che punta su qualità e autenticità. La Città metropolitana cerca di connettere questi nodi per creare catene del valore che arrivino dai pascoli interni fino ai mercati e ai porti costieri, con la precisa intenzione di intercettare finanziamenti e progettualità europee che richiedono una visione integrata e non frammentata per comune.

Turismo e patrimonio naturalistico e culturale: le bellezze da valorizzare

Il territorio offre un ventaglio turistico che va dalle spiagge celebri alle isole e ai borghi millenari; la Spiaggia della Pelosa a Stintino, l’isola e il Parco nazionale dell’Asinara, il centro storico di Alghero con i suoi influssi catalani, il lago di Baratz come unico lago naturale dell’isola, le dune e le spiagge della Nurra, le baie e le rade di Porto Torres, i borghi medievali di Castelsardo, i percorsi escursionistici del Goceano e del Monte Rasu, gli stagni e le zone umide di Platamona e Calich che sono tappa per il birdwatching e la pesca tradizionale; a questi si aggiungono percorsi enogastronomici che valorizzano vini, formaggi e carni locali, agriturismi e sagre stagionali che offrono un turismo lento e diffuso. L’idea della Città metropolitana è disegnare itinerari integrati che distribuiscano i flussi turistici su più nodi e stagioni, alleggerendo la pressione dei pochi siti iper‑frequentati e portando ricadute economiche più uniformi sui comuni della rete.

Il passaggio politico: referendum, commissariamento ed elezioni con nomi e cariche

La riforma delle articolazioni amministrative in Sardegna è passata fra leggi regionali e momenti di partecipazione popolare; si sono svolti referendum abrogativi delle province che, pur testimoniando un’istanza di rinnovamento, non sempre hanno avuto la forza di ridisegnare immediatamente il controllo politico, trasformando il dibattito pubblico in un mix di attese, ricorsività normativa e ricomposizioni politiche che hanno probabilmente favorito la permanenza di equilibri consolidati. La fase di avvio della Città metropolitana è stata accompagnata da un commissariamento e dall’istituzione delle strutture amministrative propedeutiche all’insediamento democratico del Consiglio metropolitano; il 29 settembre 2025 si sono tenute le elezioni del Consiglio, con una netta maggioranza della lista “Sassari Metropolitana” che ha ottenuto dieci seggi e la componente “Comunità e Territorio” che ha portato quattro rappresentanti in assemblea. Tra gli eletti per Comunità e Territorio figurano Fabrizio Demelas, sindaco di Sorso ed esponente di Sardegna 20Venti, Roberto Cadeddu, consigliere comunale a Sassari per Fratelli d’Italia, Michele Carboni, sindaco di Nughedu San Nicolò, e Carlo Sardara, consigliere comunale a Sassari per i Civici. Per la lista Sassari Metropolitana sono stati eletti Giampiero Madeddu, consigliere comunale a Porto Torres, Maddalena Sechi, consigliera comunale a Uri, Maria Giovanna Del Rio, consigliera comunale a Sorso, Marco Murgia, consigliere comunale a Ozieri, Alfredo Roggio, Eliana Lisai, Pierpaolo Risso, Federico Tolu, Nicola Sassu e Nina Ansini, nomi che rappresentano un insieme di sindaci, consiglieri e figure civiche provenienti dai diversi ambiti territoriali. L’indicazione del primo Sindaco metropolitano è ricaduta su Giuseppe Mascia, figura di riferimento del Partito Democratico, il cui ruolo formale è cominciato con l’insediamento a fine settembre 2025. La spartizione 10 a 4 crea una maggioranza in grado di indirizzare le prime scelte, ma non assorbe le dinamiche consociative che caratterizzano la governance locale: divisione di deleghe, nomine in commissioni e l’uso del bilancio come strumento politico saranno i punti in cui si vedrà la reale capacità di trasformare dichiarazioni programmatiche in interventi territoriali concreti. L’ironia, nel racconto pubblico, si concentra sui referendum abrogativi che promettevano semplificazioni e hanno invece rivelato quanto il controllo politico sappia adattarsi alle nuove forme istituzionali, mantenendo talvolta la centralità decisionale esattamente dove i promotori del cambiamento speravano di toglierla.

Le conseguenze pratiche per il cittadino: che cosa cambierà davvero

Per il cittadino comune la novità amministrativa più tangibile sarà la centralizzazione delle procedure: sportelli, modulistica e bandi confluiranno progressivamente nel portale istituzionale e nelle strutture della Città metropolitana, offrendo un punto unico di accesso per pratiche edilizie, concessioni, gare e accesso agli atti. La gestione unitaria delle strade provinciali e dell’edilizia scolastica dovrebbe accelerare interventi e ridurre duplicazioni, ma la velocità dipenderà dalle procedure di gara, dalla capacità amministrativa dell’ente e dalla disponibilità di risorse; nelle aree più periferiche sarà fondamentale che la Città metropolitana preveda canali semplificati per segnalare dissesti e per programmare piccoli interventi, perché la distanza fisica non si trasformi in distanza amministrativa. Sul fronte economico, imprese agricole, associazioni culturali e operatori turistici potranno beneficiare di progetti integrati in grado di attivare fondi regionali ed europei, ma serve competenza tecnica per preparare candidature competitive; per questo la capacità dell’ente di offrire assistenza e di organizzare call pubbliche e laboratori partecipati sarà decisiva. Il turismo potrà godere di itinerari più coerenti che allunghino la stagione e distribuiscano i flussi sul territorio, mentre la tutela degli stagni, delle dune e dei parchi costieri richiederà scelte difficili che bilancino sviluppo e conservazione. Infine, la partecipazione civica resta la chiave: consultazioni, audizioni pubbliche e trasparenza nelle delibere sono strumenti che i cittadini dovranno pretendere perché la metropoli non diventi una scatola decisionale distante, ma resti un servizio a portata di mano.

Conclusione didattica con una punta di realismo

La Città metropolitana di Sassari è un esperimento istituzionale e operativo: mette insieme 66 comunità con paesaggi, economie e vocazioni molto diverse e promette di governarle con strumenti condivisi. Il successo dipenderà dalla capacità di trasformare gli obiettivi in procedure chiare, di tradurre gli stanziamenti in cantieri visibili e di rendere accessibili i bandi a chi produce davvero. Il gioco politico, con i suoi referendum spesso di facciata e le spartizioni sedute per sedute, non deve diventare il filtro che separa la cittadinanza dalle decisioni che contano: asfaltare una strada, mettere in sicurezza una scuola, finanziare un progetto turistico o salvaguardare uno stagno sono misure che si misurano sul territorio e non sui giornali. Per orientarsi subito il cittadino trova informazioni operative e avvisi sul portale istituzionale della Città metropolitana, dove sono pubblicati comunicati, bandi e l’elenco dei consiglieri eletti; il giudizio finale sarà semplice e materiale: si vedranno servizi migliori, opportunità economiche reali e infrastrutture funzionanti oppure rimarranno belle parole, una burocrazia riorganizzata sulla carta e discussioni da bar che, in fondo, amano più la forma della politica che il risultato concreto.